Nachdem die Orte Halle und Giebichenstein im Jahre 908 den andauernden Überfällen der Ungarn zum Ofer gefallen waren, wurde es etwas ruhig um die Gegend.

Der letzte karolingische Herrscher Ludwig das Kind war nicht daran interessiert, gegen die Ungarn zu kämpfen, obwohl sie seinen Herrschaftsbereich massiv plünderten. Der ihm nachfolgende Konrad I. unternahm ebenfalls nichts.

Heinrich I.

So wurde dem Herzog der Sachsen, der 919 in Fritzlar zum König über Ostfranken erwählt wurde und sich Heinrich I. nannte, ein schweres Erbe übergeben.

Heinrich I. musste ohnmächtig mit ansehen, wie die Ungarn in den Jahren 924 und 926 sein Reich verheerten. 926 gelang es wenigstens, einen der ungarischen Fürsten gefangen zu setzen und von den Ungarn einen neunjährigen Waffenstillstand zu erhandeln. Jedoch mussten Tribute gezahlt werden.

Heinrich I. war sich dessen bewusst, dass 9 Jahre keine lange Zeit sind und dass sein Reich nach wie vor bedroht war.

Deshalb berief er im November 926 einen Hoftag zu Worms ein und gab Maßnahmen zur Ungarnabwehr bekannt; er erließ seine Burgenordnung.

Sie legte fest, dass bereits vorhandene Burganlagen ausgebaut und Versammlungsplätze ummauert werden sollten. In der Folge wurden auf vielen dieser ursprünglichen Versammlungsplätze Burgen aufgeführt.

Ziel dieser Maßnahmen sollte es sein, die Wehrfähigkeit der Orte zu steigern oder zu erneuern und dem Volk eine Fluchtmöglichkeit vor dem Ansturm von Feinden zu geben.

Ich halte es durchaus für denkbar, dass infolge dieser Burgordnung die Alte Burg Giebichenstein, die wohl auf dem Gelände des heutigen Amtsgartens stand, neu befestigt und ausgebaut wurde. Ist vielleicht in dieser Zeit schon auf dem Porphyrfelsen, auf dem später die Oberburg entstand, ein Turm errichtet worden? Dann hätten die Bewohner des Ortes rechtzeitig vor Gefahren gewarnt werden und Zuflucht auf der Burg suchen können.

Burg Giebichenstein – Blick auf die Oberburg

Otto I.

Als der zweite Sohn Heinrichs I., Otto I., seinem Vater am 07. August 936 auf den ostfränkischen Thron folgt und in der Aachener Pfalz vom Erzbischof Hildebert von Mainz gekrönt und gesalbt wird, steht ihm wieder ein halbwegs wehrfähiges Reich zur Verfügung.

Ärger machen ihm jedoch die Adligen seines Reiches, die laut Überlieferung selbst den Thron anstrebten oder aber von Otto empfindlich durcheinander gewürfelt worden waren. Da streiten sich die Geister. Jedenfalls gab es reichlich Hauen und Stechen.

Otto I. hat sich im Laufe der Jahre viele Feinde gemacht und begann etwa ab 955 – nach der Schlacht auf dem Lechfeld – mit der Konsolidierung seines Reiches. Eine Stütze stellte dabei die Reichskirche dar. Mithilfe zahlreicher Schenkungen verlieh er ihr mehr Bedeutung und auch königliche Herrschaftsrechte.

Nun hatte Otto schon ein Jahr nach seiner Krönung am 21. September 937 das Mauritiuskloster zu Magdeburg begründet und erhöhte so den kirchlichen Rang der Stadt.

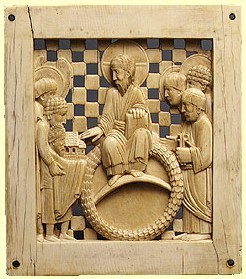

Stifterbild aus der Gruppe der Magdeburger Elfenbeinplatten. Otto I. übergibt den Dom an Christus.

Im Laufe der Jahre erhielt dieses Kloster immer wieder Schenkungen von Otto. Am 29. Juli 961 wurde den Gütern des Mauritiusklosters unter anderem auch der Ort Giebichenstein einverleibt mit den umliegenden Ländereien und den Einkünften aus dem Zehent. Die erwähnten Ländereien schlossen wohl das Örtchen Halle mit ein.

Dieses Datum begründete die 1.000-Jahr-Feier der Stadt Halle im Jahre 1961.

Otto I. wird am 2. Februar 962 von Papst Johannes XII. in Rom zum Kaiser gekrönt. Zur Bekräftigung der Zusammenarbeit zwischen Kaiser und Papst erhebt Papst Johannes XII. am 12. Februar 962 das Mauritius- oder Moritzkloster in Magdeburg zum Erzbistum.

Jedoch ist Kaiser Otto der Große etwas zu gierig und verlangt zu hohe Privilegien von Johannes XII., der daraufhin auf einer Synode Ende des Jahres 963 die Beschlüsse der vorigen Synode aufheben ließ. Magdeburg war sein Erzbistum wieder los.

Am 11. April 965 bestätigt Otto I. die Schenkung der Burg Giebichenstein und ihrer Salzquelle an das Moritzkloster Magdeburg.

Bei der hier erwähnten Salzquelle handelt es sich mitnichten um die hallischen Solebrunnen, sondern um eine unmittelbar zum Ort Giebichenstein gehörige Salzquelle.

Bei Johann Christoph von Dreyhaupt klingt das so:

„Diese Saltzquellen, die hier der Kayser mit Giebichenstein an die Kirche zu Magdeburg verschencket, werden von den Scribenten insgemein vor die Hallischen gehalten; weil man vormals in dieser Gegend von keinen andern Saltzquellen als den 4 Saltzbrunnen im Thal zu Halle gewust. Es ist aber diese Meynung irrig, denn der Kayser redet hier von der Saltzquelle, die zu Giebichenstein gehöret, urbem Giuiconstein cum Salsugine ejus heist es in dem Diplomate, und ist diese Quelle, die so viel hundert Jahr verborgen gewesen und dadurch aus dem Gedächtniß der Menschen kommen, zu unsern Zeiten wieder entdecket worden. Dann als Ao. 1702 ein Cancellist, Namens Jonas Ischner, beym Spaziergehen an der Landstrasse von Halle nach Trotha im Grunde zur lincken Hand bey dem Giebichensteinischen Rabenstein von ohngefehr eine Menge Saltzkraut Kali gewahr worden, und bey dem Nachsuchen gesaltzenes Wasser verspüret, hat er solches bey der Königl. Cammer angezeiget, da denn nach dem Quell gesuchet, und ein ausgezimmerter zugebühneter Saltzbrunnen angetroffen worden, in welchen man das Zimmer-Schrot noch ganz frisch und gut, und auf dem Grunde beym Ausräumen einige Hirnschädel von Menschen-Köpfen gefunden. Die Sole ist 4 löthig gewesen, und einige Jahre auf dem Schlosse zu Giebichenstein versotten worden; davon hinten ein mehreres vorkommen wird.“

Im Jahre 968 wird das Moritzkloster zu Magdeburg endlich zum Erzbistum ernannt. Ottos Wunsch hat sich erfüllt.

Am 04. Mai 973 erliegt Otto I. in Memleben (wie schon sein Vater) einem Schlaganfall und wird im Magdeburger Dom beigesetzt.

Otto II.

Sein Sohn Otto II., der schon seit Weihnachten 967 als Mitkaiser fungierte, übernahm nun die Amtsgeschäfte und bestätigte in einer Urkunde am 04. Juni 973 die Schenkungen, Privilegien und Freiheiten seines Vaters an das Erzstift Magdeburg, darunter Giebichenstein, Halle und Radewell:

„Pagum igitur seu regionem Neletici nominatam in orientali parte Sale fluminis sitam, in qua ciuitas Giuikenstein et Dobrogora et Rodibile habentur, cum salina sua et omnibus appendiciis vel utilitatibus quibuscunque, sicut beate memorie pius genitor noster ex suo proprio in jus et proprietatem sancti Mauritcii martiris liberaliter obsulit.“

Mit „Dobrogora“ ist die Stadt Halle gemeint. Dieser Name wurde dem Ort von den früher hier siedelnden Slawen gegeben.

Otto III.

Kaiser Otto III., erst 7-jährig, schenkt dem Erzbistum Magdeburg am 20. Mai 987 den Zoll und die Münze zu Giebichenstein.

Johann Christoph von Dreyhaupt schreibt in seiner Chronik, dass Halle schon von Kaiser Otto II. das Stadtrecht verliehen worden wäre, welches jedoch weder durch Urkunden noch durch Annalen belegt werden kann.

Ganz abwegig ist der Gedanke jedoch nicht, bildete sich doch während der ottonischen Regierungszeit die Fernhandelssiedlung südöstlich des Thales aus. Mittelpunkt dieser Siedlung war der Alte Markt, an dem die Rhein- und Frankenstraße von Westen mit der nördlichen Meideborgischen (Magdeburgischen) Straße und der von Süden kommenden Regensburger Straße zusammentrafen.

Ostwärts dieses kleinen Platzes lag die Michaelskapelle, die älteste Pfarrkirche der Stadt. Ihr gegenüber stand das älteste Rathaus. Ansonsten war der Markt locker von Ritterhöfen umgeben, die meist durch Mauern oder Türme befestigt waren und so zum Schutz des Handelsplatzes beitrugen. Zusätzlich wurde das Areal mit einer Mauer versehen, von der noch ein Stück zwischen Schmeerstraße und Großer Märkerstraße erhalten sein soll.

Sind in diesem Mauerstück Steine der alten Stadtmauer verbaut worden?

Die Kaufleute, die hier siedelten, waren die ersten Pfänner bzw. Salzjunker des Ortes. Es liegt nahe, dass Halle schon zu dieser Zeit das Stadtrecht besaß, da ja auch ein Marktrecht vorhanden war.

Mit der ottonischen Stadtbefestigung konnte der Handelsplatz den vielfachen Bedrohungen durch plündernde Truppen und Aufständische trotzen. Und Halle wuchs und gedieh…

Quelle: Johann Christoph von Dreyhaupt, Pagus Neletici et Nudzici Band 1, Halle, in Verlegung des Waysenhauses, 1755

Tags: Alter Markt, Dreyhaupt-Chronik, Erzbistum Magdeburg, Giebichenstein, Halle, Halle (Saale), Heinrich I., Heinrich II., Jahr 961, Moritzkloster Magdeburg, Otto I., Otto II., Otto III., Ottonen, Pfänner, Saale