Der Esel auf Rosen

Einst erwartete

man in Halle den Landesfürsten zur Visite und alles Volk war auf den Beinen. Die Straße, durch die der Erzbischof seinen Weg nehmen musste – die Rannische Straße – war festlich geschmückt, das Rannische Tor war mit Kränzen und Girlanden umwunden. Kurz: die ganze Stadt zeigte sich von ihrer schönsten Seite. Die hallischen Bürger, prächtig herausgeputzt, säumten die Rannische Straße.

Nun waren aber zu der Zeit alle Flüsse angeschwollen und der Erzbischof konnte wegen des Hochwassers nicht den geplanten Weg nehmen. Auf einem Umweg gelangte der hohe Gast in die Stadt.

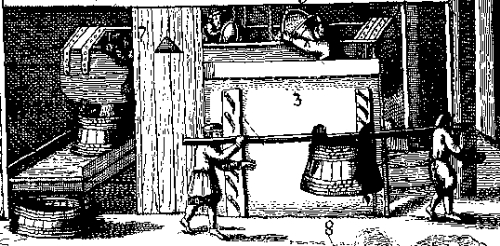

An diesem heißen Tag im Juni zog ein Müllerbursche mit seinem Esel von der Böllberger Mühle nach Halle, um Mehl auszuliefern. Sein Weg führte ihn durch das festlich geschmückte Rannische Tor. Kaum hatte er das Tor passiert, jubelten ihm die Menschen am Straßenrand zu und streuten Rosenblüten auf den Weg.

Der Müllerbursche war erstaunt ob der unerwarteten Ehrung, verneigte sich jedoch nach allen Seiten.

Natürlich bemerkten die Hallenser ihren Irrtum bald. Doch da sie schon von jeher ein lustiges Völkchen waren und jederzeit für einen Spaß zu haben, fuhren sie fort, dem Müllerburschen zu huldigen und begleiteten ihn so bis auf den Markt.

Der Erzbischof war inzwischen im Rathaus von den Honoratioren der Stadt empfangen worden und ein Bote hatte ihm erzählt, dass die hallischen Bürger statt seiner einem Müllerburschen einen festlichen Empfang bereitet haben. Der Erzbischof soll darüber sehr gelacht und den Müllerburschen auf das Rathaus gebeten haben.

Der Esel, der auf Rosen geht, aber ist zum Symbol für unsere Stadt geworden. Wir finden ihn an einigen Stellen der Altstadt verewigt. So steht seine Skulptur auf dem Eselsbrunnen auf dem Alten Markt. Ein Relief mit dem Esel und seinem Begleiter ziert an der Ostseite die Marktkirche Unser Lieben Frauen.

Auch in der Leipziger Straße begegnen wir ihm. Einmal als Relief an der Fassade des Hauses Nr. 102 und als Türklinken am Portal der Ulrichkirche.

Verfasst von

Katja Kategorie

Sagen

Tags Alter Markt

Böllberger Mühle

Eselsbrunnen

Halle (Saale)

Leipziger Straße

Marktkirche

Rannische Straße

Rannisches Tor

Rathaus

Sagen